子計畫4:寬頻網路技術及可靠之優化服務應用Broadband Network Technologies and Applications for Dependable Ubiquitous Services

一、摘要

本子計畫中將以過去兩年設計與實作之成果為基礎,探討寬頻網路技術與可靠之優化服務應用的新議題。為了有效地提供人本智慧型互動服務,本計畫將設計普及優化應用,其可支援自然且友善之人機互動模式以得到所需資訊;並開發所需之寬頻網路技術,以將所需資訊在設備間高速傳輸。

本計畫欲開發之寬頻網路技術部分包括無線通訊,網路通訊、與光通訊。我們將發展具認知與合作特性之分散式無線通訊技術。此外,許多先進無線通訊技術,例如多收送天線技術、具頻道可適性之排程技術、可預測之調變與編碼技術、混合式自動回覆請求協定、Raptor編碼、以及干擾避免技術,亦將於本計畫中探討。在網路通訊技術部分,我們將在異質無線網路中採跨層設計機制來提供多媒體服務,其中每個手持裝置將配有多個無線通訊介面,如3G、WiMAX、以及WiFi。所發展技術將支援多重速率、多重介面、以及多重網路連結之需求。在光通訊方面,我們將針對下一代光通訊網路設計尖端光通訊技術,以及都會與接取網路元件之關鍵技術。此外,我們亦將探討無線光通訊傳輸技術。

本計畫將以現有網路與資訊技術為基礎,秉持人本精神,研究開發可靠的智慧型生活環境,以提供普及優化服務。在可靠無線感測網路方面,我們將研究感測網路之可靠群播運作架構,以滿足健康照護和緊急監測等具有時效性的應用。在情境感知與經驗擷取技術部分,我們將透過具有感測器的行動裝置,將憂鬱症病人所經歷的人/事/位置之情境,轉化為運動量與社交活動的資訊,進而幫助病況的治療。在智慧呵護屋技術中,我們會利用意圖感知、情緒感知、知覺感知等技術,感應居住者的情境及狀況與居住者進行自然而適切的互動,以滿足居住者之真正需求。此外,關於多媒體處理與資源自動管理平台,我們將以位置知覺服務為基礎,建立一套自動化的資源管理環境,以提供最適切的使用者服務。對於家庭/社區/校園之智慧型學習環境,將大量但缺乏組織的資訊轉化為有系統的知識,並利用U化的學習平台建構家庭、社區、校園的創意學習生活空間之所需技術亦會被探討。在U化醫院部分,會藉著結合寬頻無線通訊、感知網路與醫療資訊系統等技術,發展一個無所不在的U化醫院平台,進而提供一個全方位的健康生活照護服務。

除了設計與評估,本子計畫亦將模擬與實作所提出之解法,並探討實驗結果。由於寬頻網路與普及優化服務為未來社會中知識經濟之基礎,因此我們確信在這方面之研究成果將可增進本校之學術地位以及國際競爭力。

二、重大突破

1、 具預編碼正交頻分複用技術 (Correlatively precoded OFDM)

我們研究團隊為國際通訊學界創建頻域預編碼 OFDM 的先驅。我們定義了適用於標準長方波 OFDM 系統 ( 即可允許 FFT 實現及保護時段插入之建構 ) 的原創性頻域預編碼 OFDM 架構,並以數理分析方式設計出正交式及關聯式編解碼以增強頻譜旁帶下降速度,進而降低鄰帶干擾並大幅提升頻譜效能。此研究發現首度建構頻域預編碼 OFDM 體系,使得標準長方波 OFDM 訊號的頻譜效能得以控制改善,因此本研究成果具備領域開創性學術價值。再者,我們所設計之正交式及關聯式編解碼法則在少許複雜度增加下即可提供逼進於理想

Nyquist 頻譜效能,並可維持甚至改善解調效能,此結果顯示我們之法則可取代傳統長方波 OFDM 法則,以大幅提升頻譜使用效能,因此本成果更可應用於實際 OFDM 系統,具備工程實用價值。

2 、 二維空域與頻域的光分碼多工接取架構

我們提出一種新式的二維空域與頻域的光分碼多工接取架構,其結合局部質數碼與錯誤更正碼,來因應未來高容量傳輸與高保密度通訊之需求。我們所採用局部質數碼的技術能比先前任何一種系統擁有更傑出的效能。有鑑於此,本系統不僅使用簡單的架構所組成,而且是適合於去提供更高資料量的傳輸。從結果得知,當每位使用者傳輸資料量達百億 bps 且通道錯誤率於 10 -9 條件下,所提架構能比先前許多系統允許更多同時間的使用者。

3 、 智慧家庭的情境感知中介軟體

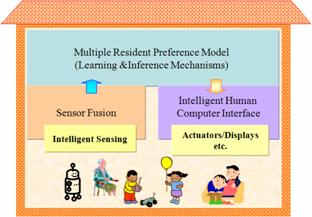

我們提出了一個創新的智慧家庭系統架構,以服務導向架構為系統架構的設計觀點,並以 OSGi 及行動代理人技術為系統架構核心,讓豐富而多元的情境資訊可以很容易地被收集及使用,而智慧家庭中的各種情境感知應用服務也可以很容易地被實現。

圖 4 1 智慧家庭的情境感知中介軟體

4 、 提出量化 Skype 網路電話使用者滿意度之一致化評估指標

我們定義一個 Skype 使用者滿意度指標,並以統計方法驗證其有效性。此評估指標可由三個服務品質參數之函數精確算出。實驗顯示,我們所提出的指標精確的反應出使用者滿意度。同時我們提出的機制也是第一個可在加密的 Skype 通話中推斷出有用資料 ( 如交談對話之連續性等 ) 的方法。

圖 4. 2 提出量化 Skype 網路電話使用者滿意度之一致化評估指標

5 、 整合生理監測、健康管理、生活照顧與藝術休閒於一體之居家照護寶貝機

與國內真茂科技和 Intel 、 Johnson & Johnson 、 OMRON 、 DailyCare 、 NONIN 等醫療大廠合作。 2007 年 Healthcom 研討會五月正式發表,目前寶貝機已有 200 的使用用戶。

三、研究成果

1 、 無線通訊

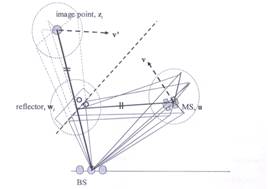

有線與無線通訊最大的差異在於通道的不同。在無線通訊系統中,通道對於傳輸效能之優劣扮演了相當關鍵的角色。因此,掌握無線環境中的通道特性成為一項重要的課題。傳統上,單一輸入單一輸出的通道可以被兩個維度的統計特性所描述,即時域和頻域;而當我們考慮多天線系統架構時,第三個維度 - 亦即空間 - 上的通道特徵則成為另一項我們不可忽略且必須了解的因素。

一個精確的通道模型不僅幫助我們進一步透析無線電傳播的性質,並且它還能提供評估、甚至預測系統效能的方法。本年度的研究成果,我們提出空間通道模型,並且完整地分析室內和室外多輸入多輸出通道的統計特性,另外還提出幾種較有效率的方法來產生多輸入多輸出通道。藉由通道模型的分析探討,我們能較容易地找出系統效能下降的原因,從而設計強健的傳送接收機來抵抗通通衰落或干擾。

圖 4.3 包含兩群聚與影像點概念 concept of image points 之情境範例

我們 針對 CRN 本身,他發現了傳送端和接收端之間距離與傳輸速率彼此之間存在一關係性,定義其為速率 - 距離特性,此基本特性會大大影響 CRN 理論的效益與效能,故此發現為一個重大的發現與成果。透過圖 4.4 可以了解速率 - 距離特性的觀念以及其相關的控制圖。

圖 4.4 傳送速率 - 距離概念

我們提出了一個分散式 Modified Quine-McCluskey (MQM) 演算法來組織無線 ad hoc 網路,而 ad hoc 網路架構正是 CRN 有可能的架構之一。我們針對 multi-carrier code division multiple access (MC-CDMA) 系統提出了一種資源配置的方式,其選擇 sub-carriers 並且配置使用者發射功率。 MC-CDMA 是下一代網路的潮流技術並且也是 CRN 可能利用的傳輸技術之一。我們亦 探討渦輪碼與低密度奇偶校驗碼在最大概率解碼器下之理論表現。 我們 提出並分析以中繼器來達成高效能之多入多出無線通信的概念。我們針對基於

OFDMA 的 4G 無線蜂巢式網路的設計,提出頻譜共享的最佳策略。

圖 4.5 控制狀態圖

2 、 網路通訊

在近年來,尖端多媒體通訊技術在個人通訊應用中日益重要。隨著個人通訊關鍵技術之演進,用戶端可透過各種的行動裝置,在任何地方享有網際網路各種服務。然而.由於各種網路所能提供頻寬不同,導致多媒體應用需要相關之轉碼技術,以透過調整多媒體的品質來改變資料量。轉碼代理器能將多媒體資料量與格式進行轉換,以滿足使用者之需求。

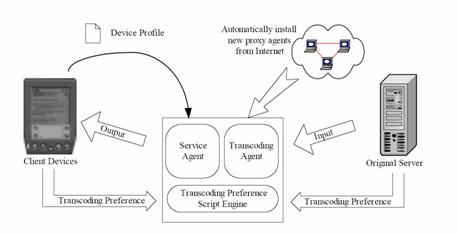

在目前之應用中,需要轉碼之資料類型和協定有許多種,故目前單一型態之轉碼器只能提供有限之轉碼效果。在本計畫中,我們提出多功能的轉碼代理之架構 VTP 。在本系統中,轉碼器可接受和執行客戶或伺服器所提供之語法,並根據用戶端的規格來變換對應的資料或協定,以滿足各種需求。此外,我們的系統架構利用明確定義的軟體模組,以支援任意型態之資料,並提供插入式元件之更新方式。 VTP 架構亦可用於多種類型的客戶端及伺服器系統,其不受限於網路內容以 HTTP 協定。我們採用標準的

CC/PP 裝置能力與內建的 CC/PP 解釋器,以提供多功能轉碼代理器之內容感知能力。圖 4.6 表示 VTP 的系統架構。

圖 4.6 多功能的轉碼代理之架構

我們的架構中包含三個主要元件:服務代理、轉碼代理、與轉碼語法。服務代理用於提代理器系統中提取協定細節,轉碼代理用於擷取轉碼的行為。服務代理和轉碼代理可使 VTP 系統能適應於各種協定和資料類型。此外,我們所設計之轉碼喜好語法 TPS ,其採用 JavaScript 語言開發。我們所提出之 VTP 系統為可程式化,故當轉碼網路資料時,用戶或內容提供者可提出需要之配置相關方法。 VTP 之靈活的設計,使其與其他代理器不同,而 TPS 亦可內嵌入原始的資料流,使伺服器傳達轉碼的喜好給代理器。

基於代理系統的概念, VTP 架構可接受和執行客戶或伺服器所提供的轉碼的喜好語法,根據用戶的規格變換對應的資料或協定。為了提高 VTP 架構的效果,我們採取動態快取類別的概念,且提出 DCC-MPR 的方法,以動態快取類別來加大有利之替換。在 DCC-MPR 的方法中,我們建立一張權重的轉碼圖來達到在快取類別個數中好的粗略之控制,而權重的轉碼圖可在 transcodable 版本之中動態地描述轉碼的關係。其於權重的轉碼圖, DCC-MPR 根據在快取的候選集合內容執行快取替換,快取的候選集合是由動態規劃的概念而產生。實驗結果顯示,所提出

VTP 的系統架構及其對應的方法 DCC-MPR 和與傳統的代理器系統比較起來,在許多方面都有很好的效果。

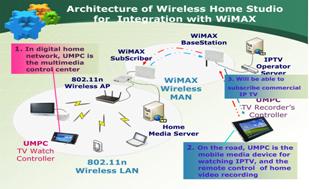

此外,我們已完成一套 data rate 300M bps(802.11n draft 2) 之互動無線網路電視數位測試環境,可經由 UMPC 為基礎之多模終端實現 IP TV 影音互動遙控與口袋電視,提供其各項相關服務品質量測與通訊協定監測。並已初步架設 5.8G Hz 802.16d WiMAX 網路,未來朝向可於 WiFi/WiMAX 雙網應用之互動無線網路電視服務發展。我們並與國家高速網路與計算中心之全國校園網路 WiFi 跨校漫遊中心合作,在 96 年底時已與資訊工業策進會合作推動共達 119 個學術研究單位彼此互相漫遊,提供估計超過

80 萬人之漫遊服務。隨著校園無線漫遊環境機制的擴大推廣,校園無線漫遊安全的問題也漸漸的受到重視,本團隊除了持續擴大漫遊建置規模外,也進行校園無線網路安全建置,提出對學校影響最少的 802.1x PEAP/TTLS 環境與無線漫遊憑證中心解決方案來強化無線漫遊安全,保障無線漫遊使用者的無線網路存取安全。近二年來建立與歐盟 Eduroam 國際漫遊組織之持續合作,提供校園無線網路國際漫遊服務。

圖 4.7 以 WiMAX 為基礎之無線家庭劇院系統架構

圖 4.8 無線網路電視控制介面

我們提供與跨校漫遊中心相容系統供本校及跨校合作之相關研究人員多媒體 IPTV 及雙網 VoIP 等應用實作之漫遊互通測試及漫遊效能驗測。本核心實驗室核心團隊與廣達電腦已另完成可雙網漫遊之企業用雙網手機研究計畫。

圖 4.9 校園無線網路架構

此外,在本年度的計畫研究中,我們研究如何在一個無線通信覆蓋率不足的校園無線網路環境中支援隨處 (ubiquitous) VoIP 網路電話服務。為了讓使用者能在校園網路任何一處使用無線網路電話服務,必須提供在無線通信死角 (dead spot) 連線的能力。本計畫提出兩個方法,首先將 VoIP 服務由無線接取點可及的範圍向外延伸,並在延伸距離不及之處使用雙模通信,讓 VoIP 使用者能隨處在校園網路通話,並保持不中斷之通話品質。

第一個提出的方法為 one-hop extension ,使用無線網卡之虛擬介面 (virtual interface) 能力,讓位於覆蓋區內之無線裝置能扮演虛擬接取點 (virtual access point) 的角色,提供原本不在校園網路覆蓋區內行動裝置之無線通信能力。第二個提出的方法為 dual-mode communication ,充分利用部分行動裝置具有雙模通信的能力;當使用者移動至覆蓋區外,且 one-hop extension 無法有效提供通信時,能將通話模式切換至行動電話網路。將這兩種方法實際於校園網路測試,實驗結果顯示本研究確能有效提升原本校園無線網路覆蓋率不足的問題。不過,在通信模式切換的時候,有短暫之語音不連續問題。為了解決上述問題,我們使用了數位語音處理

(digital speech processing) 技術,將語音作時域上的延伸處理,讓語音能在不同的通信模式間無縫切換 (seamless handover) 。本研究成果已獲接受,將於 SCI 傑出期刊中發表。

3 、 光通訊

我們提出一種新式的二維空域與頻域的光分碼多工接取架構,其結合局部質數碼與錯誤更正碼,來因應未來高容量傳輸與高保密度通訊之需求。從結果得知,當每位使用者傳輸資料量達百億 bps 且通道錯誤率於 10 -9 條件下,所提架構能比先前許多系統允許更多同時間的使用者。

圖 4.10 雙模通訊系統

我們提出一種新式的二維空域與頻域的光分碼多工接取架構,其結合局部質數碼與錯誤更正碼,來因應未來高容量傳輸與高保密度通訊之需求。從結果得知,當每位使用者傳輸資料量達百億 bps 且通道錯誤率於 10 -9 條件下, 所提架構能比先前許多系統允許更多同時間的使用者 。 圖 4.11 與圖4.12分別是所提出的光編 / 解碼裝置,其碼型由局部質數碼與錯誤更正碼所組成。再者,圖 4.11 描述所提出的二維空域 / 頻域光分碼多工接取網路方塊圖,其主要由 N 對光發射機與光接收機所組成。其中,每對分光發射機

/ 接收機模組是採用局部質數序列碼於光頻域上進行編解碼處理。

圖4.11 二維光發射機之方塊圖

圖4.12 二維光接收機之方塊圖

此外,由於分群後的局部質數碼內的群組擁有正交特性,因此在相同群組內能提供最大使用數目可達到 Mp 。再者,於所提出的二維光網路上能提供 p 個不同群組的局部質數碼,因此於光網路最大同時間存取的使用者可達到 Mp 2 個。

圖4.13 二維(空域/頻域)光網路之方塊圖

由實驗結果顯示本實驗室所提出的二維光分碼多工接取網路系統,其採用局部質數碼的技術能比先前任何一種系統擁有更傑出的效能。有鑑於此,本系統不僅使用簡單的架構所組成,而且是適合於去提供更高資料量的傳輸。

圖4.14 效能比較當採用於累崩光二極體與PIN光二極體時

在另一方面,從圖 4.14 與圖 4.15 ,我們也發現其採用累崩光檢測器與 PIN 光檢測器的優劣。當接收機採用 PIN 光檢測器檢測時,其於採用局部質數碼系統中為了抑制雜訊則會需要較高的光功率,因此則須採用高光功率的寬頻光源,如:超幅射發光二極體光源。反之,若採用累崩光檢測器時,其光功率需求雖可大幅的被減少但它卻有著對於溫度變化是非常靈敏的缺點。

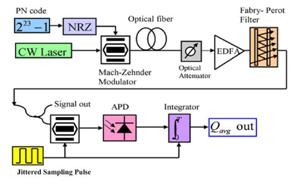

此外,我們亦提出了一種利用週期性改變取樣時脈的非同步取樣技術,而其架構如圖 4.16 所示。 藉由這種方法,我們可減少取樣直方圖所需要的樣本數,同時所得到的平均 Q 值的收斂性也能顯著提升。此外,在不同的光信噪比所對應之平均 Q 值與真實 Q 值之關係也呈現更高度的線性相關。 圖 4.17 即為前述之模擬結果,其與取樣時脈與資料時脈之差值無關。 由此可知,在這樣的架構之下將可比現行監控架構需要更少的取樣點數(約 1024 點),並能有效縮短處理時間。

圖4.15 通道錯誤率的比較當採用於累崩光二極體與PIN光二極體在它們各自最佳臨界值時

|

|

|

|

圖 4.16 新型非同步取樣系統架構圖

|

圖 4.17 在取樣點數為 1024 之下,外加取樣時脈調變與否之平均 Q 值與真實 Q 值之對應關係

|

我們也提出了在光域差分相位移調變系統的非同步取樣新技術 , 主要是利用光域解調的兩個輸出端具有振幅反相的特性(如圖 4.18 )。在數值模擬中,我們也考慮這兩個輸出端有時間不匹配的特性,然而在圖 4.19 說明了該結果對於時間不匹配的因素並不敏感。 由此可知,本方法適用於一般的光域差分相位移調變系統,且可省去需要高度時間匹配的接收機以及時脈回復裝置,有效地節省監控成本。

|

|

|

|

圖 4.18 典型光域差分相位調變系統的二維直方圖

|

圖 4.19 本方法所得到之模擬結果

|

4、 用於健康照護和緊急監控的無線感測網路架構與技術

• 考慮能源效率的感測資料匯集

• 設計可靠和即時的感測網路資料繞徑遞送方法

• 提供即時資料傳送的系統架構和設計方法

• 提出改善感測網路時間同步的機制,使之兼顧延展性與效能。

本團隊目前以獲致成果的主題包括: 1) 有效率的感測資料匯集; 2) 可靠的感測資料遞送; 3) 即時的感測資料傳送; 4) 可延展的感測網路時間同步機制。我們從研究中發覺,不論是面對網路或系統問題,一個有效的感測資料匯集或繞送必定要考慮所執行的應用的特性。由於研究成果受到注意,團隊成員之一已獲邀參加感測網路頂尖的感測網路國際會議 ACM SenSys 議程委員,從與會的專家我們察覺感測網路最後一定要實做出來使之為我們所選擇的應用服務才算成功,而不要只是研究理論上或假設上的問題,此種以應用為導向的感測網路研究已是感測網路研究的主題。我們的研究成果包括實做測試的系統,其中也應用了我們台灣在

IC 設計的強項 — 硬體裝置設計;未來,我們將持續累積經驗,以建立以健康生活為應用的感測網路。

5 、 應用於智慧型生活環境之情境與勸誘引導科技

• 根據行走時的步伐軌跡所開發的位置追?系統 GETA, 是一個結合位置及情境感知資訊的應用。

• 大幅提升以 WiFi 為基礎的位置預測精準度 , 開發一個稱為協同定位 (collaborative localization) 的新技術。

• 將遊樂及勸誘引導科技結合於餐盤中 , 不只能考量到營養 , 同時也提高小朋友對日常活動的參與度以及親子間的關係。

• 根據最尖端的機器學習理論 , 架構出更精準的智慧型相機 - 投影機系統。

• 發展一套可以同時辨識多重手勢的手勢辨識系統。

• 提出感測器融合技術用以偵測雷射無法判別之障礙物 , 如鏡子及玻璃等。

應用 RFID 技術 , 且使用極少的室內環境資源 , GETA 位置追蹤系統便能根據使用者行走時的步伐軌跡來判斷其所在的位置 , 且誤差值只有 1~10% 。

圖 4. 20 GETA 位置追蹤系統

人們常常會忘了把隨身物件放到什麼地方去了 , 以致於會問 “ 我到底把這個東西放到那裡去了 ?” 這些東西 , 通常是我們每天都會用到的 , 像是眼鏡、手機、錢包、鑰匙、或是遙控器等。只要在每件常會忘記的物品上貼上 RFID 標籤 , 並讓使用者手上戴著物件提醒 (Object Reminder) 裝置 , 便能隨時追蹤這些物品 , 讓我們隨時可以找到所需的物品。

圖 4. 21 物件提醒 (Object Reminder) 裝置

針對小朋友設計的遊戲誘導式餐盤 , 利用遊戲的方式使小朋友能養成均衡的飲食習慣 , 進而減少親子間因為餵食而引起的緊急關係 , 使小朋友及家長在日常生活中有更良好的互動。

圖 4. 22 給 小朋友使用的遊戲誘導式餐盤

目前的相機 - 投影機系統只能在黑暗或單色物體上投影 , 當週遭環境有燈光時 , 便無法運作。因此 , 我們利用機器學習理論及光源的特質 , 使系統可以在一般室內燈光環境下也能架構出 3D 模型。

圖 4. 23智慧型相機 - 投影機系統

手勢是人類最常用的溝通表達方式之一 , 利用 Adaboost 學習理論及 SIFT 演算法來找尋手勢的特徵點 , 我們開發一套能辨識不同的人的各種手勢的手勢辨識系統。

圖 4. 24 手勢辨識系統

圖 4. 25 在不同背景下的 3 種手勢

鏡子和窗戶是與日常生活極為相關的物件 , 但是一般的雷射感測卻無法偵測出這類的障礙物 , 所以 , 我們提出一個能解決這個問題的感測器融合技術 , 使自走式機器人能成功偵測出鏡子及窗戶。

圖 4. 26 利用雷射感測鏡子的自走式機器人

圖 4. 27 雷射掃瞄到鏡子時的結果及其對應之場景

6 、 互動式創意生活

• 以層級式架構的觀念開發安全的寰宇隨插即用 (UPnP, Universal Plug and Play) 網路以保障資料傳輸的安全性以及安全的使用者認證與身份辨識機制。

• 以提供動態、功能彈性化且具備擴充性的線上服務為重點,實作互動式數位創意看板與互動式數位創意導覽系統。

• 針對多媒體應用程式設計一套統一的使用者滿意度衡量機制,此機制為第一個已知可用來推測數種加密封包資訊 ( 例如互動性與平滑度等等 ) 的方法。

我們主要的研發目標在於體現智慧創意生活空間的觀念。經過廣泛的文獻探討與相關研究考察後,我們提出一套整合多種高效能運算與通訊技術的架構,並用以解決建構智慧創意生活空間時面臨的各種議題。互動式數位創意看板與互動式數位創意導覽系統的實作利用現有主流運算與通訊技術將數位資訊進一步整合,為使用者展現更美好的未來數位生活體驗。

對於智慧生活空間的使用者與服務提供者而言,操作便利性與安全性是系統研發時最重要的兩個課題。為了降低使用者操作的困難度,我們採用了寰宇隨插即用零配置 (zero configuration) 的特性做為系統骨幹架構。除此之外,我們也針對用戶端到伺服器端與伺服器和伺服器之間特殊的通訊需求設計出一套資料傳輸協定。

透過以非接觸式智慧卡 (contactless smart cards) 紀錄使用者身份的方式,安全的使用者身份認證與辨識機制在我們的系統裡能夠很容易地被實作出來。當使用者將他的智慧卡放到讀卡機的前面時,使用者的身份認證程序便會透過用戶端與認證伺服器之間一系列的請求及回覆訊息來完成。通過認證程序成為合法的使用者後,他便能存取系統所提供的各式客製化服務。

針對寰宇隨插即用網路上的各種安全性議題,我們也提出了一套安全的層級式寰宇隨插即用架構 (SUPnP, Secure UPnP) 。

由於個人化服務在智慧型生活空間裡扮演了很重要的角色,使用者的隱私保護與安全的資料傳輸通道便成了無法忽略的課題。因此在寰宇隨插即用網路上關於使用者認證與資料傳輸通道加解密的研究及實作將被列為我們下個年度的主要研發標的之一。透過我們提出的安全的層級式寰宇隨插即用架構,許多通訊安全的問題都能被簡單地處理。

實作互動式數位創意看板與互動式數位創意導覽系統的過程中,前端用戶裝置與後端伺服器之間的請求與回覆訊息在處理上形成一個複雜的問題。由於在寰宇隨插即用網路上每個節點的加入與離開具有動態且零配置的特性,因此只有中央控制裝置紀錄了整個系統的相關資訊。為了達到動態、功能彈性化且具備擴充性的線上服務,我們設計了兩個特殊的代理程式專門處理這些請求與回覆的訊息: SUPnP 用戶端代理程式與 SUPnP 伺服器端代理程式。相關的資料傳輸格式與使用者介面也同時被制定開發,只要使用我們所提供的函式庫,任何服務都能被無痕地動態整合至現有任何一個智慧型生活空間系統裡。圖

4.28 為這套系統架構的示意圖。

圖 4. 28 HTTP 與 UPnP 協定的橋接方式

為了在寰宇隨插即用架構上提供安全的通訊管道,有幾個因素在設計開發時必須列入考量。在此架構下,系統控制訊息由一個中央控制裝置負責發送管理。由於應用服務程式可能同時需要單播 (unicast) 與群播 (multicast) 這兩種通訊方式,控制裝置必須具備在這兩種安全通訊管道間轉譯訊息的能力。除此之外,金鑰管理機制也不能違反寰宇隨插即用架構零配置的特性。因此,如圖 4. 29 所示,我們將寰宇隨插即用與安全通訊管道整合成一套安全的寰宇隨插即用架構 (SUPnP)

。這套架構的設計細節已發表在

2007 年國際多媒體與隨處運算會議 (International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering) 附屬的智慧型生活空間會議 (Smart Living Space Workshop) 中。

圖 4. 29 安全的層級式寰宇隨插即用架構

根據我們的設計哲學, SUPnP 環境裡所有的裝置將構成一個區域網路。然而現實環境裡用戶端與伺服器可能各自處在不同的子網域中。為了解決這種網路設定上的問題,我們將虛擬私人網路技術 (VPN, Virtual Private Network) 整合進來。下面的示意圖表達了利用虛擬私人網路建構寰宇隨插即用網路的概念。分屬於不同子網域內的節點相互建立起一個虛擬私人網路,而 SUPnP 架構便能夠在不做更動的情況下輕易地套用在此虛擬私人網路上。

圖 4. 30 構在虛擬私人網路上的寰宇隨插即用網路

7 、 智慧呵護屋

• 探索人體姿態辨識的方法,使得到一個更自然、更符合真實的人體姿態模型來了解人的意圖。

• 透過動態地學習個人喜好,提供一個自動提供服務的智慧型系統。

• 發展一個整合相機和感知地板的室內定位系統,透過這些資訊,幫助辨識住在屋內的居住者的日常生活。

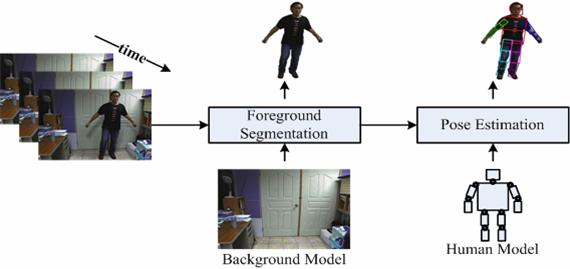

7.1 人體姿態辨識

利用人的姿態來讓電腦了解人的意圖是個很自然的方法,但其困難的地方在於環境背景的變化很大,因素很多。因此,我們發展了一個新的方法,透過背景切除 (background subtraction) 和以運動為基礎的前景分割 (motion-based foreground segmentation) 的整合,以自動的從影像中分割出前景的物體。我們將這個問題數學化成一個分類的問題,一個基於 Markov random fields (MRFs) 架構下的 region adjacency graph (RAG) 的分類問題。同時,為了讓電腦了解人體的姿態,我們提出了一個新的統計架構來評估人體姿態;這個方法是透過人的輪廓資訊並使用

reversible jump Markov Chain Monte Carlo (RJMCMC) 來取得人體的結構,我們將這個問題數學化成一個給與目前觀察到的影像,計算人體結構的機率密度函數 (probability density function) 的最大事後機率 maximum a posterior (MAP) 的問題。相同的,姿態的推論可以想成是來回在不同的子空間尋找適合的答案,加上使用以資料來驅動的技巧,前面所提的 reversible jump Markov chain Monte Carlo (RJMCMC) 可以更有效率地對適合的答案進行探索。

圖 4. 31 姿態辨識流程圖

7.2 智慧型服務提供

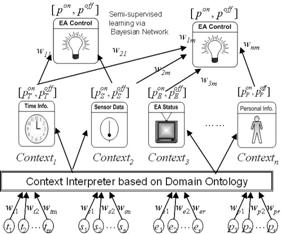

如何根據居住者的偏好提供適當的服務是智慧型家庭中的一項重要議題,因此我們在智慧型家庭中建立了一套個人偏好系統,此系統能透過使用者的行為或環境的變化來動態地做調整和學習,因此,這套系統不論使用者的行為模式改變與否皆能提供適當的服務。

一開始,我們使用各種適合的資料收集技術來取得智慧型家庭中的資訊,而透過佈建周遭的感應器,環境中能被感應的資訊,如家電狀態、個人資訊以至於時間的資訊都能被收集。在收集完環境中的資訊後,系統藉由 Bayesian network 以及 semi-supervised learning 來學習使用者的偏好模型,再透過學習到的模型來預測使用者的偏好。根據模型的推論,我們的系統能提供適合使用者的服務並且推論使用者的行為是否有所改變。此系統能夠從和使用者的互動中取得有用的資訊,並根據這些資訊來調整個人的偏好模型。而藉由

semi-supervised learning 動態調整偏好模型結構,能快速地適應使用者偏好的改變並提供合適的服務。

圖 4. 32 智慧呵護屋中的多人喜好學習系統

圖 4. 33 個人喜好學習系統的架構

7.3 室內定位系統

資訊科技的快速成長使得家庭自動化系統提供多樣方便及新穎的服務給使用者。一般來說,居住者在家中的位置對於提供情境感知服務是非常重要的。近年來,有許多在不同環境下使用各種感測器的定位系統的相關研究,像是使用 RFID 標籤或超音波感測器。然而這些技術都需要居住者在身上配戴裝置。而情境感知系統的目的是讓人更舒適、更方便,這樣的作法反而會讓人感到不自在。此外,這些研究並沒有將感測器可能產生的錯誤資訊考慮在內。

我們提出了一套應用於智慧型家庭環境中且可調適的使用者定位系統,而該定位系統使用了攝影機及壓力地板作為偵測的來源,分別用來偵測人在攝影機畫面中的存在及感測人在環境中的重量。這樣一來,居住者就無須在自己身上配戴任何裝置。同時,藉由多個感測器的資訊融合來提供定位資訊,使得系統對於感測器的容錯率較高。另外,我們也應用了 Kernel Particle Filter 的技術來提高多目標追蹤偵測的準確性。如此,系統可以自動的偵測多個居住者的位置以及在環境中的人數。

Activity Recognition ( 活動辨識 ) 是我們定位系統的應用之一,透過獲得居住者的位置以及其他有關居住者的情境資訊,系統可以辨識出居住者在智慧家庭中日常生活的活動。

圖 4. 34室內定位系統

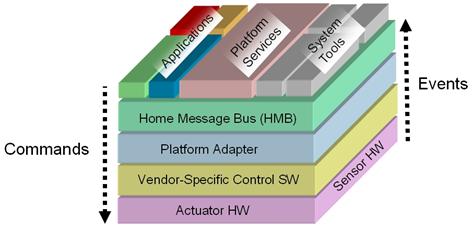

7.4 適合用於智慧型空間中的訊息導向整合中介軟體

我們提出了一個可以同時表達系統主導 (system initiative) 和使用者主導 (user-initiative) 互動模式的訊息導向應用程式模型。基於此模型所設計的應用程式皆具備可擴充及鬆散藕合的特性。本項研究成果主要包含一個系統化的智慧型空間應用程式開發流程及其支援用的中介軟體。在評估方面,我們分別在二處不同的智慧屋佈署了同一組應用程式,包含:

• Web 遠端監控介面

• 媒體如影隨形

• 跌倒感知與警示

• 智慧型空調

由於二處智慧屋的大小 (NTU Attentive Home: 400 平方呎, Open Lab:1080 平方呎 ) 與隔間 (NTU Attentive Home: 1 廳、 1 廚、 1 房, Open lab:2 廳、 1 廚、 2 房 ) 不同,因此開發人員必須重新改寫 xml 設定檔,但除此之外,其它部份包含原始碼皆不需更改即可同時適用。

圖 4. 35 訊息導向整合中介軟體的架構

8 、 社區與校園之智慧型生活及學習環境

(1) 針對 Smart Space (包含 Smart e-Bulletin 、 Smart e-Guide 、 Smart e-Pamphlet )創造了更佳的生活與學習方式。

(2) 藉由加強實際應用層面,去探索 Smart e-Bulletin 、 Smart e-Guide 、 Smart e-Pamphlet 系統平台。

這項研究環繞著 state-of-the-art 技術在計算與通信層面上的應用,以便於了解此平台在下一個世代的生活與學習環境中所扮演的角色。因此,我們提出了智慧空間 (Smart Space) 的概念。藉由 Smart e-Bulletin 、 Smart e-Guide 以及 Smart e-Pamphlet 這三個緊密相關的研究項目實現之,以創造更好的生活及學習方式。為了顯示此架構的可行性以及能力,我們實做應用了 e-Bulletin 、 Smart e-Guide 以及 Smart e-Pamphlet 的平台,以展示我們的設計如何為各種校園活動帶來好處。

此平台上有數台裝在校園公共場所中的互動顯示器。顯示器扮演登入 UPnP 網路的客戶的角色,每當使用者從顯示器登入時(註冊使用者以 smart 卡登入,來賓使用者觸碰顯示器的面板登入),客戶端就會送出一個要求給控制點(然後轉送給認證伺服器)。認證許可之後客戶端會再送出要求以尋找可用的服務。顯示器會依照可用且獲得授權的服務列出對應的按鈕,讓使用者選擇自己想要的服務。一套原型 prototype 系統已經安裝完畢。

圖 4. 36 校園導覽系統

在我們的系統中,我們實做了多項服務,譬如 : 校園導覽、行政公告、個人化行事曆、天氣預報、創意點餐 … 。如同我們之前所描述的,我們致力於將智慧生活與創意學習兩大要點加入我們的系統中,讓生活不僅僅是單調的一舉一動、一言一行,而是讓創意處處充滿在生活中。譬如說在我們的服務 - 創意點餐中,使用者可以在我們的系統裡,見到栩栩如生的菜單,輕鬆的在螢幕上擊點,就可以完成點餐的動作,系統會藉由簡訊到手機的功能進行立即的回應。許多的意見交流後,我們更進一步的決定修正我們的內部系統架構,讓系統更穩定、服務更具擴充性、介面同時更友善。

圖 4. 37 電子菜單

9 、 無所不在之 U 化環境

9.1 整合 VoIP 的行動健康照護資訊通信系統之研究

VoIP 可提供台大醫院的醫師、護士與醫療相關工作人員,在電話聯絡、訊息聯繫與線上會議等的應用。而此系統使用者,可隨時隨地透過手持式的設備如 PDA 或平板電腦來操作電子病歷與查詢病患醫學影像。此外此系統整合行動醫院資訊系統,以提供醫院中醫療人員與行政人員間共同的工作平台,讓病患的健康照護能夠有持續性與方便性。

圖 4. 38 系統架構

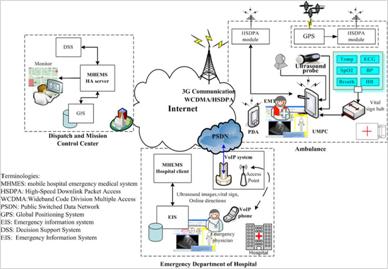

9.2 應用於緊急醫療的遠距行動超音波系統之研究

此研究主要為對到院前的緊急醫療提供遠距超音波,此研究採用 3G 通訊技術提供病患的超音波影像分析與相關資訊,此研究為對行動醫院緊急系統 (MHEMS) 作延伸,以提供急診室在到院前期間能擁有更多更準確的資訊並作好到院時的準備,以提高病患救癒率。

圖 4. 39 系統架構

9.3 結合智慧型醫學影像擷取及電子病歷應用於老人失智症之診斷決策支援系統之研究

此研究為整合電子病歷與內容影像擷取,以支援老年癡呆症的診斷,協助其需電腦斷層掃描 (CT) 、核磁共振攝影 (MRI) 或正子斷層造影 (PET) 等醫學影像作長期觀察的特性,另外此研究亦可協助醫學上之教學與研究。

圖 4. 40 介面雛型

9.4 結合健康促進活動於減重數位學習之健康管理系統之研究

此研究減重系統建立在健康醫學學習網中,其減重計畫中包括生理記錄、飲食記錄、運動記錄,再搭配健康促進活動,以建立健康管理系統。目前台灣青少年的肥胖比率有逐年升高的趨勢,並且因而容易產生健康問題。所以此研究為建立一線上健康管理系統系統,並評估其對台灣青少年減肥之成效,與系統滿意度分析。

圖 4. 41 介面範例

9.5 居家健康服務整合資訊系統之研究

研究為針對老年人如何提供老人身心靈各方面的需求,建立一個全方位的健康生活與連續性之網狀式照顧模式,目前研究對象為台北市的社區老人。此計畫與永和耕莘醫院,和兩間經營生活照護服務的公司合作。

圖 4. 42 寶貝機情境模擬

四、重要論文

˙ P. H. Chiang, D. B. Lin, and H. J. Li, “Performance analysis of two-branch space-time block coded DS-CDMA systems in time-varying multipath Rayleigh fading channels,” IEEE Trans. Veh. Technol., Volume 56, Issue 2, Page(s):975 – 983, March 2007.

˙ De-Nian Yang and Wanjiun Liao, “ On Bandwidth-Efficient Overlay Multicast ,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Computing , Vol. 18, No. 11, Nov. 2007

˙ Cheng-Yu Hsieh and Wanjiun Liao, “ All-Optical Multicast Routing in Sparse Splitting WDM Networks ,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications , Vol. 25, No. 6, Aug. 2007

˙ Wen-Hsing Kuo and Wanjiun Liao, “ Utility-based Resource Allocation in Wireless Networks ,” IEEE Transactions on Wireless Communications , Vol. 6, No. 8, Aug. 2007

˙ Kun-Da Wu and Wanjiun Liao, “ Interference-Aware Topology Control in Multi-hop Wireless Networks ,” IEEE Transactions on Wireless Communications , Aug. 2007

˙ Jia-Chun Kuo and Wanjiun Liao, “ Hop Count Distribution of Multi-hop Path in Wireless Networks with Arbitrary Node Denisty: Modeling and Its Applications ,” IEEE Transactions on Vehicular Technology , Vol. 56, No. 4, Jul. 2007

˙ De-Nian Yang and Wanjiun Liao, “ Multicast Routing Using Rectilinear Steiner Trees for LEO Satellite Networks ,” IEEE Transactions on Vehicular Technology , Jun. 2007

˙ Wen-Hsing Kuo and Wanjiun Liao, “ Utility-based Resource Allocation for Soft QoS Traffic in Wireless Networks ,” IEEE Transactions on Wireless Communications , Jun. 2007

˙ Jeng Farn Lee, Wanjiun Liao, and Meng Chang Chen, “ Inter-Frame Space (IFS) Based Distributed Fair Queuing in IEEE 802.11 WLANs ,” IEEE Transactions on Vehicular Technology , May 2007

˙ Jia-Chun Kuo and Wanjiun Liao, “ Hop Count Distance in Flooding-based Mobile Ad Hoc Networks with High Node Density ,” IEEE Transactions on Vehicular Technology , May 2007

˙ Kun-Da Wu and Wanjiun Liao, “ Interference-Aware Flow Allocation in Multi-hop Wireless Networks ,” IEEE Transactions on Wireless Communications , Apr. 2007

˙ Tehuang Liu and Wanjiun Liao, “ On Throughput-Delay Tradeoff in Multi-hop Wireless Networks ,” IEEE Transactions on Vehicular Technology , Apr. 2007

˙ Jeng-Farn Lee, Wanjiun Liao, and Meng-Chang Chen, “ Fairness in Multi-hop Wireless Backhaul Networks with Selfish Nodes: A Game-Theoretic Approach ,” IEEE Transactions on Wireless Communications , Feb. 2007

˙ Ching-Ling Huang and Wanjiun Liao, “ Throughput and Delay Performance of IEEE 802.11e Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) under Saturation Condition ,” IEEE Transactions on Wireless Communications , Vol. 6, No. 1, 136-145, Jan. 2007

˙ P.W.Fu, K.C.Chen, “ Rate, Sub-Carrier, and Power Allocations for Multi-Carrier CDMA with LMMSE Multiuser Detections ,” IEEE Trans. on Wireless Communications , Vol. 6, No.5, May 2007

˙ C.C. Tseng, K.C. Chen, “Organizing An Optimal Cluster-Based Ad Hoc Network Architecture by The Modified Quine-McCluskey Algorithm”, IEEE Communications Letters , vol.11, no. 1, Jan. 2007.

˙ C.C. Tseng, H. T. Chen, and K.C. Chen, “ Distribution of the Node Degree for Wireless Ad Hoc Networks in Shadow Fading Environments” IEICE Trans. On Communications , Vol.E90-B No.8 pp.2155-2158, Aug. 2007

˙ S.-C. Lin and H.-J. Su, “ Practical Vector Dirty Paper Coding for MIMO Gaussian Broadcast Channels ,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications , to appear, Sept. 2007

˙ M.-Y. Chen, C.-Y. Chen, H.-C. Li, S.-C. Pei and H.-J. Su, “ Generally Dimensional and Constellation Expansion Free Space-Time Block Codes for QAM with Full Diversity ,” IEEE Transactions on Information Theory , pp. 836-843, Feb. 2007

傑出期刊論文 (SCI, SSCI, 0-15 % )

• Mei-Ju Su, Matthew Huei-Ming Ma, Chow-In Ko, Wen-Chu Chiang, Chih-Wei Yang,Sao-Jie Chen, Heng-Shuen Chen , “Application of tele-ultrasound in emergency medical services” Journal of Telemedicine and eHealth (SCI;Accepted)

• Sheng-Hui Hung, Shiow-Li Hwang, Mei-Ju Su, Shih-Ho Lue, Chien-Yeh Hsu, Hsiao-Lien Chen, Heng-Shuen Chen ” An Evaluation of a Weight-Loss Program Incorporating E-Learning for Obese Junior High School Students”, Journal of Telemedicine and e-Health (SCI; Accepted)

• H. W. Huang, K. H. Chen, and S. Y. Kuo, “Fast Transient DC-DC Converter with On-Chip Compensated Error Amplifier,” IEEE Transactions on Circuits and Systems II , Vol. 54, No. 12, pp. 1150-1154, Dec. 2007.

• Meng-Ting Lu, Jui-Chieh Wu, Kuan-Jen Peng, Polly Huang, Jason J. Yao, Homer H. Chen, “Design and Evaluation of A P2P IPTV System for Heterogeneous Networks,” IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 9, No. 8, pp. 1568-1579, Dec. 2007.

• M. W. Wu, Y. M. Wang, S. Y. Kuo, and Y. Huang, “Self-healing Spyware: Detection and Remediation,” IEEE Trans. on Reliability, Vol. 56, No. 4, pp. 588-596, Dec. 2007.

• K. H. Chen, H. W. Huang, and S. Y. Kuo, “Dithering Skip Modulation, Width and Dead Time Controllers in Highly-Efficient DC-DC Converters for System-on-chip Applications,” IEEE Journal of Solid-State Circuit , Vol. 42, No. 11, pp. 2451-2465, Nov. 2007 .

• Y. L. Ju, I. M. Tsai and S. Y. Kuo, “Quantum Circuit Design for Applications on Unordered Database Searches,” IEEE Transactions on Circuits and Systems-I, Vol. 54, No. 11, pp. 2552-2563, Nov. 2007.

• C. Y. Huang, Y. P. Chiu, K. T. Chen, and C. L. Lei, “Secure Multicast in Dynamic Environments,” Computer Networks, Volume 51, Issue 10, pp. 2805--2817, July 2007.

• C. Y. Huang, S. Y. Kuo , and M. R. Lyu, “Measurement and Assessment of Testing-Effort Dependent Software Reliability Growth Models,” IEEE Trans. on Reliability , Vol. 56, No. 2, pp. 198-211, June 2007.

• S. Y. Kuo, H. Y. Lin, and F. M. Yeh, “Efficient and Exact Reliability Evaluation for Networks with Imperfect Vertices,” IEEE Trans. on Reliability, Vol. 56, No. 2, pp. 288-300, June 2007.

• S. S. Huang and L. C. Fu, “Region-Level Motion-Based Background Modeling and Subtraction Using MRFs”, IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 16, No. 5, pp. 1446-1456, May 2007.

• S. C. Wang, H. Z. Chou, D. S. L. Wei, and S. Y. Kuo, “Fundamental Performance Limits of Data Replication for Peer-to-Peer Applications in Wireless Ad-hoc Networks,” IEEE Journal of Selected Areas in Communications (J-SAC ), Vol. 25, No. 1, pp. 211-221, Jan. 2007.

傑出會議論文(接受率 30% 以內)

• Ju-Peng Chen, Hsin-Hsi Chen, Polly Huang, “Predicting Social Annotation by Spreading Activation,” In Proceedings of 10th International Conference on Asian Digital Libraries (ICADL 2007), Hanoi, Vietnam, Dec. 2007 (Acceptance Rate: 26%)

• Hao-Ji Wu, Ho-Lin Chang, Chuang-Wen You, Hao-Hua Chu, Polly Huang, “Modeling and optimizing positional accuracy based on hyperbolic geometry for the adaptive radio interferometric positioning system,” in Proceedings of 3rd International Symposium on Location- and Context-Awareness (LOCA 2007) in cooperation with UBICOMP 2007, Oberpfaffenhofen, Germany, Sept. 2007, pp 228-244. (acceptance rate 30%)

• Ju-Chun Ko, Yi-Ping Hung, Hao-Hua Chu, “Mug-Tree: a playful mug to encourage healthy habit of drinking fluid regularly,” in the Late Breaking Results (LBR) session and Adjunct Proceedings of the 9th International Conference on Ubiquitous Computing (UBICOMP 2007), Innsbruck, Austria, Sept. 2007. (acceptance rate 19%)

• Jin-Ling Lo, Tung-Yun Lin, Hao-Hua Chu, Hsi-Chin Chou, Jen-Hao Chen, Jane Yung-Jen Hsu, Polly Huang, “Playful tray: adopting UbiComp and persuasive techniques into play-based occupational therapy for reducing poor eating behavior in young children,” in Proceedings of the 9th International Conference on Ubiquitous Computing (UBICOMP 2007), Innsbruck, Austria, Sept. 2007, pp 38-55. (acceptance rate 19%)

• Li-Shan Wang, Sheng-Hsiang Yu, Keng-Hao Chang, Sue-Huei Chen, Hao-Hua Chu, “Collaborative, context-aware experience sampling for depressive patients,” in the Late Breaking Results (LBR) session and Adjunct Proceedings of the 9th International Conference on Ubiquitous Computing (UBICOMP 2007), Innsbruck, Austria, Sept. 2007. (acceptance rate 19%)

• Yu-Chen Chang, Chao-Ju Huang, Jin-Ling Lo, Hao-Hua Chu, “A Playful toothbrush to motivate proper brushing for young children,” in the Demo session and Adjunct Proceedings of the 9th International Conference on Ubiquitous Computing (UBICOMP 2007), Innsbruck, Austria, Sept. 2007. (acceptance rate 19%)

• C. M. Yu, I. M. Tsai, Y. H. Chou and Sy-Yen Kuo, “Improving the Network Flow Problem using Quantum Search,” Proceedings of the 2007 IEEE Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO 2007) , Aug. 2007, Hong Kong.

• Y. H. Chou, I. M. Tsai and Sy-Yen Kuo, “Quantum Boolean Circuit is 1-Testable,” Proceedings of the 2007 IEEE Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO 2007), Aug. 2007, Hong Kong.

• C. J. Ho, T. H. Chang, and J. Y. J. Hsu*, “PhotoSlap: A multi-player online game for semantic annotation”, In Twenty-Second Conference on Artificial Intelligence (AAAI-07), Vancouver, British Columbia, July 2007. AAAI Press. (Acceptance Rate: 25%)

• Pei-Yu Chi, Jen-Hao Chen, Shih-Yen Liu, Hao-Hua Chu, “Designing smart living objects - enhancing vs. distracting traditional human-object interaction,” in Proceeding of the 12th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2007), July 2007, pp 788-797.

• T. H. Chang, C. J. Ho, and J. Y. J. Hsu*, “Intelligent system demo track, The PhotoSlap Game: Play to annotate”, In Twenty-Second Conference on Artificial Intelligence (AAAI-07), Vancouver , Canada , July 2007. AAAI Press. (Acceptance Rate: 25%)

• C. Y. Huang, and C. L. Lei, “Bounding Peer-to-Peer Upload Traffic in Client Networks,” to appear in the 37th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN-2007), Edinburgh, UK, June 25 - June 28, 2007. (Acceptance Rate: 18%)

• H. Z. Chou, S. C. Wang, and S. Y. Kuo, “Randomized Distributed Algorithm for Peer-to-Peer Data Replication in Wireless Ad Hoc Networks,” Proceedings of the 2007 International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN-2007), Edinburgh , UK , June 2007. (Acceptance Rate: 18%)

• Ling-Jyh Chen, Yung-Chih Chen, Tony Sun, Paruvelli Sreedevi, Kuan-Ta Chen, Chen-Hung Yu, Hao-Hua Chu, “Finding self-similarities in opportunistic people networks,” in Minisymposium of 26th Annual IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM 2007), May 2007. (acceptance rate 21%)

• Chieh-Chih Wang, Tzu-Chien Lo and Shao-Wen Yang, “Interacting Object Tracking in Crowded Urban Areas,” Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA'07), 10-14 April 2007, Roma , Italy .

• C. H. Liu, Y. H. Chou, S. Y. Yuan, and S. Y. Kuo, “Efficient Multilayer Routing Based on Obstacle-Avoiding Preferred Direction Steiner Tree,” Proceedings of the 2008 International Symposium on Physical Design (ISPD'08), April 2008, Portland, Oregon.

• Pei-Yu Chi, Jen-Hao Chen, Hao-Hua Chu, Bing-Yu Chen, “Enabling nutrition-aware cooking in a smart kitchen,” in ACM CHI 2007 Work-in-progress , April 2007, pp 2333-2338.

• H. W. Huang, C. Y. Hsieh, K. H. Chen, and S. Y. Kuo, “A 1-V, 16.9 ppm/ ℃ , 250 nA Switched-Capacitor CMOS Voltage Reference,” Proceedings of the 2008 International Solid-State Circuits Conference (ISSCC'08), Feb. 2008, San Francisco, California.

• S. C. Huang and S. Y. Kuo, “Optimization of Spatial Error Concealment for H.264 Featuring Low Complexity,” Proceedings of the 14 th International MultiMedia Modeling Conference (MMM'08), Jan. 2008, Kyoto , Japan .

• S. C. Huang and S. Y. Kuo, “Temporal Error Concealment for H.264 Using Optimum Regression Plane,” Proceedings of the 14 th International MultiMedia Modeling Conference (MMM'08), Jan. 2008, Kyoto , Japan .

|